El engaño de la juventud y la traición de la madurez ¿Por qué creí que lo sabía todo cuando no sabía nada?

Los jóvenes de ayer éramos arrogantes, pero los de hoy son peligrosos.

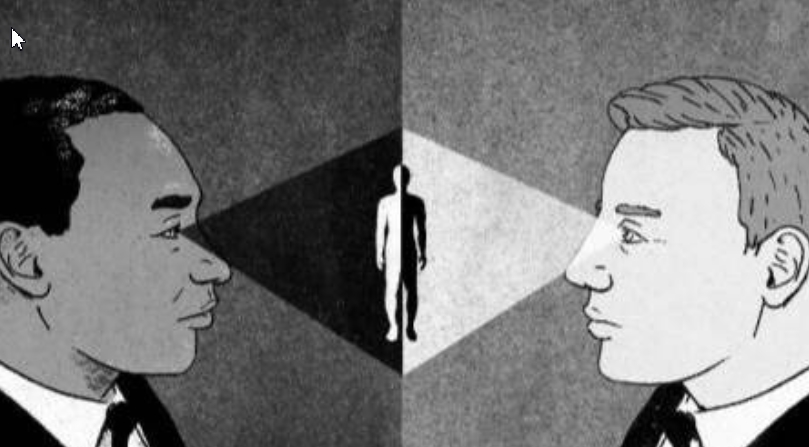

Cuando era joven y me creía progresista, o más bien de izquierdas, pensaba que la vida era una ecuación sencilla. Blanco o negro. Buenos y malos. Ricos y pobres. Opresores y oprimidos. Me sentía moralmente superior porque, al fin y al cabo, mi causa era noble. No importaba si mis ideas eran vagas, si mis propuestas eran inviables o si mi experiencia era nula: tenía razón porque yo lo sentía así. Y punto.

Hablaba con vehemencia en cada sobremesa familiar, en cada café con amigos, en cada discusión con desconocidos. Mi verbo era un látigo afilado de certezas, y cualquier objeción era para mí una muestra de ignorancia, de cobardía o de egoísmo burgués. No concebía la posibilidad de estar equivocado. Creía que el mundo debía cambiar radicalmente y que la solución era barrer con todo lo anterior. Que los que se oponían eran reaccionarios, retrógrados, parásitos del sistema. Qué imbécil fui.

Ahora, con sesenta años, lo veo claro. Y lo peor es que, en mi juventud, no fui un caso aislado. Fui parte de una epidemia de arrogancia disfrazada de virtud.

La ignorancia no es virtud, aunque esté bien intencionada

Los mayores me escuchaban con paciencia. Sus labios se curvaban en sonrisas casi imperceptibles. Algunos asentían, otros cruzaban los brazos, otros apenas levantaban la vista de su café. Pero ahora sé que en sus cabezas resonaba la misma idea: «Ya crecerá. Ya se dará cuenta.»

Lo que yo creía pasión, ellos lo veían como lo que era: ignorancia en estado puro. No porque yo fuera tonto, sino porque no sabía nada de la vida. No había construido nada, no había sostenido nada, no había visto el ciclo completo de la existencia. No sabía lo que era pagar nóminas, administrar un negocio, sostener una familia, fracasar y volver a intentarlo. Solo sabía exigir.

Y ese es el gran mal de la juventud radical: no construyen, exigen. No piensan en cómo mantener lo que funciona, sino en cómo destruir lo que consideran defectuoso. Y cuando les dices que la vida no es tan sencilla, que no todo se resuelve con eslóganes, que la realidad es más compleja que sus utopías… te llaman cínico, vendido, traidor.

Pasé años creyendo que tenía todas las respuestas, hasta que la realidad me golpeó con la fuerza de una locomotora.

Cuando la realidad desmonta la ideología

Lo primero que me hizo dudar fue ver fracasar una y otra vez las ideas que yo defendía con tanto fervor. Cuando una teoría se estrella contra la realidad y se repite el desastre una y otra vez, uno empieza a preguntarse si, quizá, el problema no es la sociedad, sino la idea misma.

Vi gobiernos que, con discursos similares a los míos, llevaron a sus países a la ruina. Vi a políticos que, con la misma grandilocuencia que yo tenía a los veinte años, implementaron medidas que dejaron más pobres a los pobres y más ricos a los corruptos. Vi cómo lo que yo defendía con tanto idealismo destruyó comunidades enteras en nombre de la justicia.

Pero lo que realmente me despertó fue algo más personal. Ver a mis amigos fracasar.

Uno tras otro, mis compañeros de juventud fueron enfrentándose a la vida real. El que defendía la colectivización del trabajo terminó explotado en una ONG mal gestionada. El que quería la igualdad absoluta se vio obligado a competir en un mundo donde el mérito sigue siendo la clave del éxito. El que despreciaba el dinero terminó haciendo lo que fuera por él cuando tuvo hijos que alimentar.

La vida nos pasó factura. Pero algunos aprendimos. Otros, no.

El problema no es ser joven e ingenuo, el problema es no madurar jamás

Yo tuve suerte. Aprendí a dudar. Pero muchos de mis contemporáneos no lo hicieron. Algunos simplemente se rindieron y se volvieron cínicos. Otros se refugiaron en el autoengaño y decidieron ignorar la realidad. Pero lo peor vino con aquellos que nunca abandonaron su idealismo ciego… y llegaron al poder.

Ese es el verdadero problema. Hoy gobiernan los jóvenes que nunca crecieron.

Políticos, empresarios, comunicadores… todos repitiendo con solemnidad los mismos dogmas que yo vociferaba a los veinte años. La misma arrogancia, el mismo desprecio por el pasado, la misma convicción de que todo debe cambiarse radicalmente. Pero ahora tienen un micrófono gigante. Y la diferencia entre un joven arrogante y un líder arrogante es que el segundo puede arruinar a millones de personas.

Lo más irónico es que estos líderes no han llegado solos. Los que debían ser los guardianes de la sensatez, los mayores, les han abierto las puertas. En lugar de corregirlos, los usaron. Porque la ingenuidad es manipulable, y la arrogancia juvenil es una herramienta perfecta para el poder.

«Si no eres de izquierdas a los veinte, no tienes corazón. Si lo sigues siendo a los cuarenta, no tienes cabeza.» (Frase atribuida a Churchill)

¿Y ahora qué? ¿Nos rendimos? ¿Aceptamos que la irracionalidad domine el discurso? No.

Mi generación falló en muchas cosas, pero aún estamos aquí. Aún podemos señalar la hipocresía, el absurdo, el desastre que se avecina. Aún podemos advertir a los que vienen detrás.

Quizá no quieran escucharnos, como yo no quise escuchar a los míos. Pero la verdad siempre espera. Y cuando el desastre sea innegable, cuando la realidad vuelva a hacer su trabajo y estrellar las utopías contra el suelo… ahí estaremos, para recoger los pedazos y enseñar lo que aprendimos.

Pero, ¿nos escucharán antes de que sea demasiado tarde? Esa es la gran pregunta.